不是教练决定比赛,是算法?AI正接管绿茵场

利物浦、曼城的战术“数据化”

在过去十年里,数据革命正悄然改变足球这项古老的运动。以利物浦和曼城为代表的英超豪门,将“数据化思维”推向了极致:比赛不再只是“球员+战术”,而是“算法+模型+执行力”的三位一体。

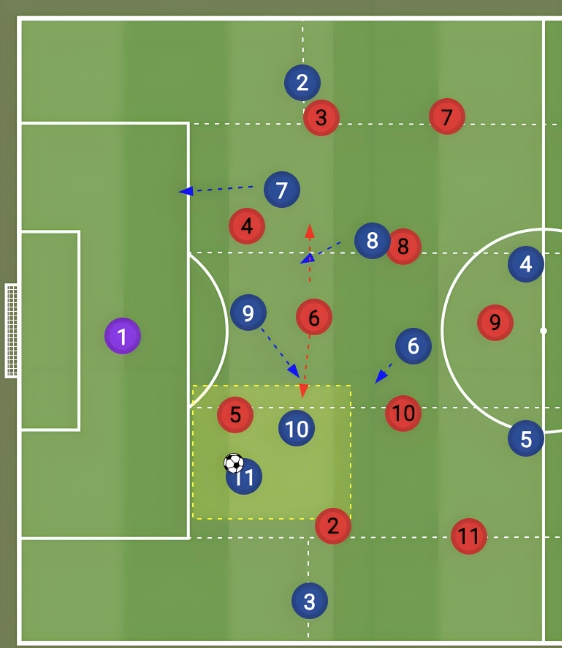

瓜迪奥拉的曼城训练场中,定位球早已不是“经验拍脑袋”,而是基于千场录像构建的数学模型;克洛普的利物浦,球员是否首发,很大程度上取决于后台实时生成的“跑动指数”和疲劳评分。

在这两个顶尖体系中,主教练的“直觉”已退居二线,科学决策和机器学习模型开始成为真正的“战术大脑”。

算法的优势:更快、更准、更有效

不可否认,AI带来的战术提升极具说服力:

对手分析:AI能秒级识别对手防线最脆弱的位置,精准预测进攻路径。

换人决策:通过体能、心率、跑动热图等综合数据,判断球员是否应被换下。

疲劳监控:可穿戴设备配合AI算法,预警受伤风险,延长球员职业寿命。

数据提升的不只是“效率”,更是“胜率”。正因如此,越来越多球队开始为“数据总监”开出年薪百万的合同。

但代价是什么?——足球的人文魅力在流失?

当一切都能被预测、模拟、最优化,足球是否也失去了它最本质的东西?

自由发挥减少:球员越来越像被“程序指挥”的执行者,而非现场的艺术家。

即兴灵感消失:马拉多纳的连过五人、罗纳尔迪尼奥的反向挑球,如今可能因“不符合效率模型”而不被鼓励。

一些老派球迷开始怀疑:我们是在看比赛,还是在观摩一场“数据实验”?

球迷视角:美感 vs 结果的价值取舍

一个无法忽视的分歧正在出现:

一派球迷认为,只要赢球就好,AI让球队更强、更稳定、伤病更少。

另一派则怀念过去“无法被预测”的足球:哪怕输了,但过程是诗意的、浪漫的。

当所有球队都向“最优战术解”靠拢,比赛是否会变得千篇一律?是否还会有“黑马奇迹”或“神来之笔”?

未来不是替代,而是融合

足球是否要走向冷冰冰的“程序足球”?未必。

真正理想的未来是:AI为战术提供支点,灵性与人性决定最终高度。

算法可以告诉你该怎么传球,但只有球员的想象力,才能决定是否敢用脚后跟完成助攻。

我们并不该排斥数据,而应让它成为艺术的底座,而非禁锢创意的牢笼。

当AI成为教练的副手,而非主角,也许足球,才能在科技与人性之间,找到最美的平衡。

发布评论